【身边的榜样】用奋斗谱写最壮美的扶贫篇章——记辽宁省人民检察院驻村第一书记姚磊

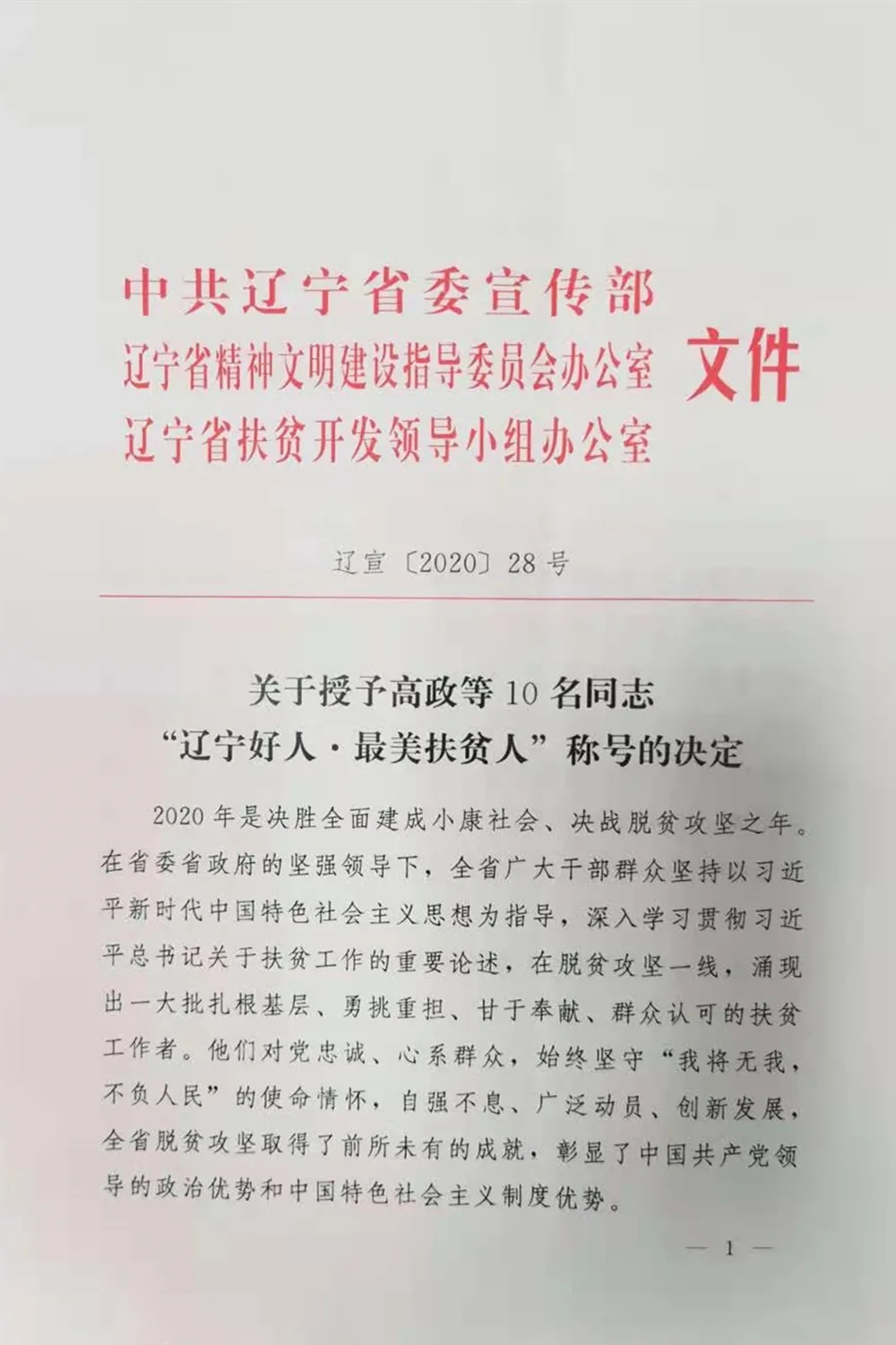

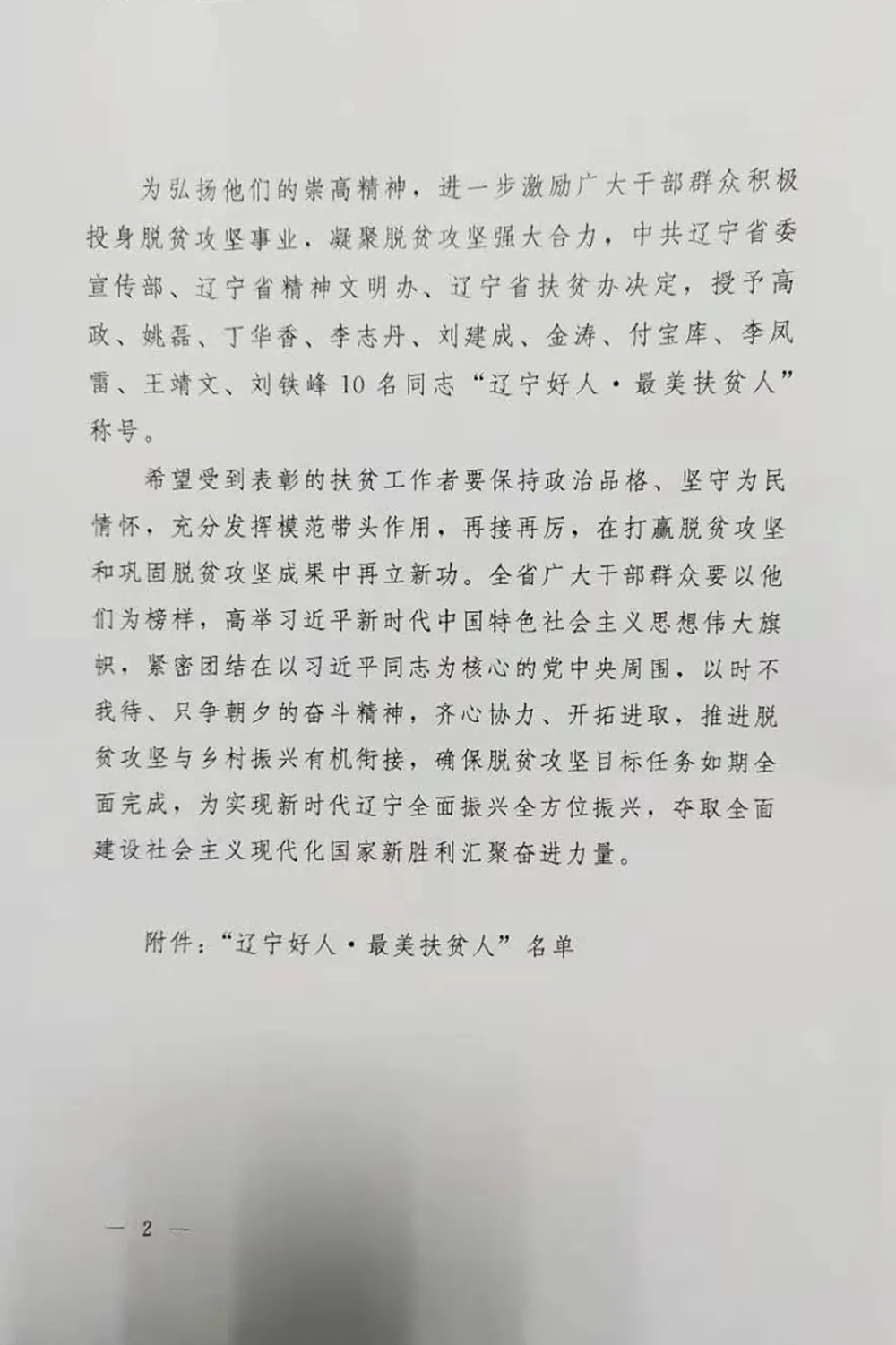

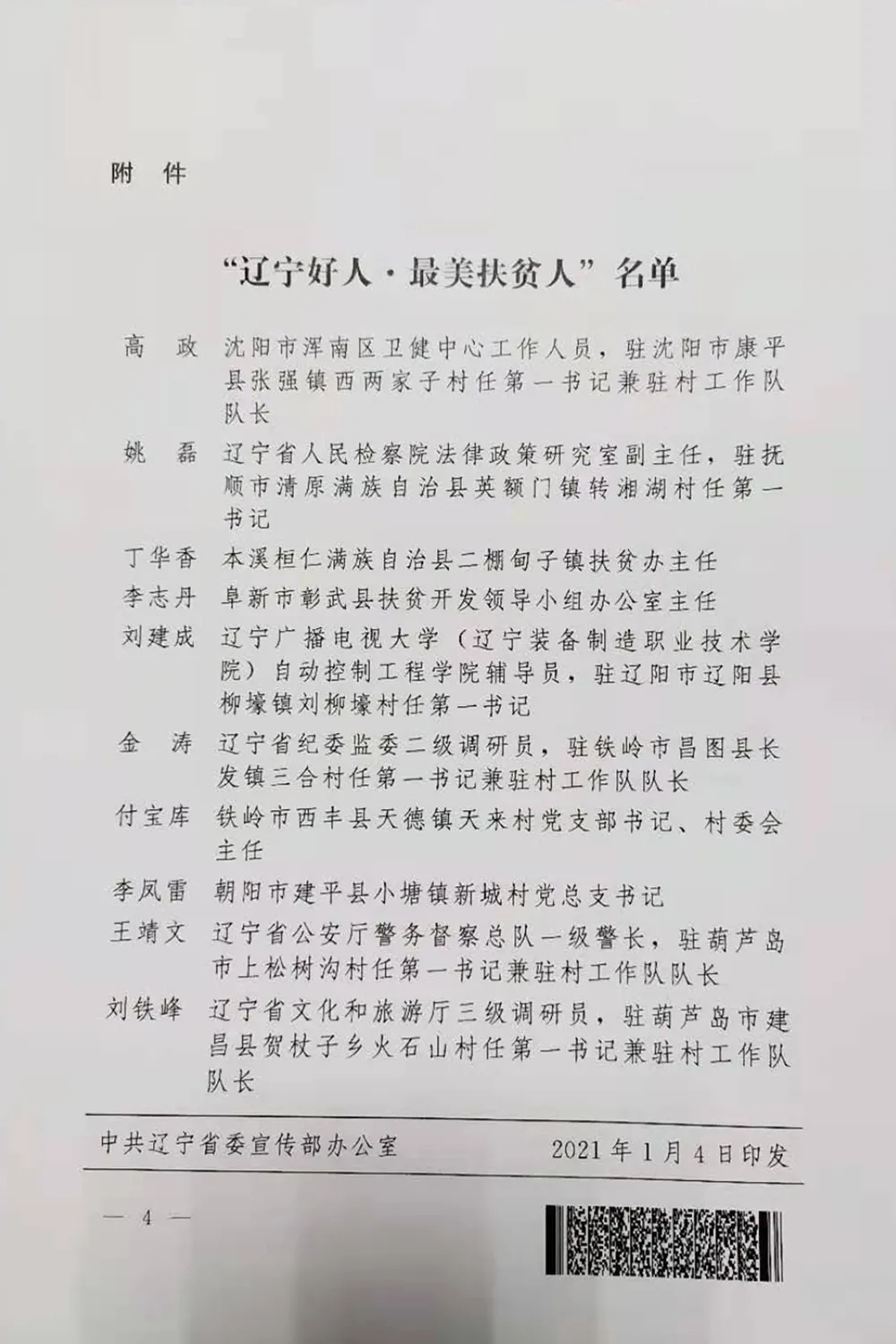

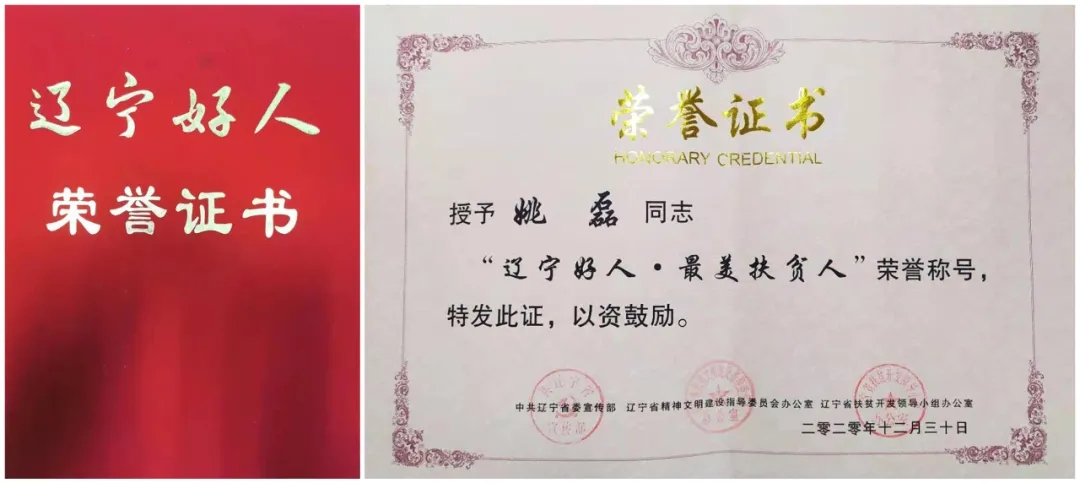

近日,中共辽宁省委宣传部、辽宁省精神文明办、辽宁省扶贫办授予我省10名同志“辽宁好人·最美扶贫人”称号,辽宁省人民检察院姚磊同志获此殊荣。

“荣获这份荣誉让我内心很忐忑,我只是扶贫路上的普通一员,做了我应该做的工作。这份荣誉不是我个人的荣誉,而是我工作的英额门镇的荣誉,是省检察院派出扶贫这些同志集体的荣誉,更是省检察院扶贫工作的荣誉!”3月11日,姚磊从清原满族自治县英额门镇转湘湖村匆匆回到沈阳接受荣誉称号时动情地说到。

姚磊现任辽宁省人民检察院法律政策研究室副主任,法学博士,曾获评全国检察机关侦查监督业务标兵、辽宁省检察业务专家。从事检察工作13年来,他历经省、市、区三级检察机关,侦查监督、公诉、法律政策研究等多岗位锻炼。2018年5月,他响应党中央号召,按照省委选派干部到乡村工作的部署,自愿报名投身乡村振兴事业,经组织选派到抚顺市清原满族自治县英额门镇转湘湖村担任驻村第一书记。

两年多来,姚磊始终把人民放在心上,把使命扛在肩上,怀着对乡村振兴事业的无限热情和对人民群众的深厚感情,身体力行为人民群众办实事、解难事,带领当地困难群众摘掉穷帽子,拔掉穷根子,打通了精准扶贫的“最后一公里”,成为深得当地老百姓信任的“领路人”。

脚下沾着泥土

心中不忘使命

2018年5月6日,姚磊来到英额门镇转湘湖村工作。姚磊坦言:“起初,只知道任务不轻,肯定要铆足劲,但那时心里确实也没底。”在他看来,身份变了,但为群众服务的心一直没变。

转湘湖村地处全镇最北部,2018年以前的转湘湖村是一个因林地改革而引发激烈矛盾,到县、镇政府群体访突出的村。由于矛盾突出,这些年来转湘湖村的发展较为落后,在中药材特色镇的英额门镇,部分村的村民通过中药材实现了增收,而地处全镇最北部的转湘湖村中药材面积不足百亩,产业发展落后,是村集体经济“空壳村”,也是全镇种植中药材“南药北移”没有打通的最后一个村。

不

惧困难、勇于拼搏是姚磊身上的品质。在2013年第三届全国检察机关侦查监督业务竞赛中,姚磊顶住压力,凭借案件汇报环节优异的表现,从68名选手中脱颖而出,获评“全国检察机关侦查监督业务标兵”。

虽然对农村工作是个门外汉,但不惧困难、勇于拼搏的品质让姚磊暗下决心,一定要扎扎实实做好扶贫工作让困难群众早日脱贫。

为了尽快进入角色,姚磊驻村后的第一件事就是走村入户开展调研。姚磊深知“扶贫工作不能纸上谈兵,只有深入基层多看、多听、多问、多想,才能做到扶贫措施精细精准、到点到位。”他用近两个月的时间走访老党员、贫困户,到田间地头与村民唠家常,为村民发放便民联系卡,到镇政府农业、水利、综治等部门寻计问策,到中药材产业发展好的村实地考察……同时,他利用业余时间认真研读政策精神,多次往返省、市、县有关部门学习取经。

在姚磊走访建档立卡贫困户小卢家时,发现小卢的母亲患有精神疾病,但还未享受到精神疾病免费投药政策,于是姚磊先后两次开车带着小卢到县医院、残联等单位为小卢母亲申办了免费投药。转湘湖村共有建档立卡贫困户59户,是全镇建档立卡贫困户最多的村,为了能够精准落实教育、医疗、住房等政策,两年多的时间,姚磊像这样的入户走访累计共有600多次,完成本村各类扶贫信息汇总分析200余项,确保了党的扶贫政策在转湘湖村“不落一人”。

2年多来,姚磊着力落实扶贫政策,帮助贫困群众解决“两不愁三保障”以及饮水安全问题,实现了自来水管线的更新完善,4户危房改造全部完工。在他的积极争取下,转湘湖村共累计投入约50万元的资金用于路灯维修、河道清淤、村部广场翻建等基础设施建设。

激发内生动力

找准脱贫致富路

在姚磊眼里,共产党员不仅是一种身份,更是一种信仰、一份责任。“授人以鱼不如授人以渔。因此,脱贫就一定要让当地有产业,村民有就业,这样才能有效巩固脱贫成果,实现长效致富目标。”奔着这样的目标,姚磊走村入户调研,了解实情,扎实推动了扶贫措施的落实。

英

额门镇是“龙胆之乡”国家地理标识所在地,是龙胆草道地药材产地,而转湘湖村在2018年以前中药材种植者很少,村民收入普遍较低。

村里有块连片好地,姚磊刚来驻村的时候每天都会路过这。“如果我们村要是能在这有一片中药材示范田就好了。”看着眼前这片地,姚磊的眼睛在放光,好似看到了转湘湖村未来的希望……

姚磊和村“两委”成员通过引进种植大户、请农业专家到村授课、组织村民外出学习等方式,积极引导村民种植龙胆草、苍术、威灵仙等中药材。引导生产经营大户整合土地种植龙胆草、苍术等中药材,成功打造了示范田。截至2020年,转湘湖村中药材种植面积已达700亩,较2018年增加了6倍,有效带动了10多户贫困户增收,部分贫困户种植中药材年增收2万元以上,每年为全村增加务工收入70多万元。

结合本村中药材种植面积增加,但没有提供相关农机服务的市场现状,姚磊带领村“两委”围绕中药材种植、收获,发展农机服务的集体经济项目,购买两台农机设备,每年实现村级集体经济收入5万元。

到2020年,转湘湖村村容村貌焕然一新,乡村产业蒸蒸日上,绘就了一副生机勃勃的乡村画卷……

把群众当亲人

用心用情化解矛盾纠纷

村里老陈因违规用火造成山林失火,导致11户村民山上的林木被烧毁,造成损失2万多元。而老陈是村里的建档立卡贫困户,一次性全额赔款有较大困难,可能因为赔偿问题而返贫,而不赔或少赔,既不公平,受损失一方也不能同意,通过诉讼解决,周期更长,矛盾也会越积越深。

为了能够更好化解矛盾,姚磊首先和村干部上山确定了准确的损失金额,然后分别找到了双方当事人了解调解意愿,但调解工作并不顺利。

最初老陈对赔偿很抵触,被害方也不愿意降低赔偿损失的数额,一时调解难以达成。

为了更好的调解这一纠纷,姚磊找来了村里有威望的老党员、老村干部一同参加调解,并请镇司法所派员全程指导调解工作的开展,历时半年先后开展了六次调解工作,在充分考虑双方利益的基础上,并经双方的同意,最终形成了调解协议:老陈的赔偿数额适当降低,并可分期偿还,同时老陈通过提供劳务的方式折抵部分赔偿。

最终,一起涉及面广、情况复杂的矛盾纠纷得到了有效解决,不仅解决了老陈与别人的纠纷,而且也没有影响到老陈新一年的生产经营,今年他又养了十几头羊,稳固了脱贫成效。

这是“姚磊调解工作室”化解矛盾纠纷的一个缩影。由于调解工作突出,2019年9月县司法局在转湘湖村成立了以姚磊名字命名的“姚磊调解工作室”。

为了发挥自己的法学所长,从小纠纷入手及早化解村内矛盾隐患,姚磊创立调解工作“调解委员+调解工作室+镇司法所”的三位一体调解机制,改“个人调解”为“个人+集体调解”模式,依靠道德约束力、舆论影响力和情感感染力,实现定分止争。对一般矛盾纠纷由调解委员直接调处,重大疑难纠纷由调解工作室组织村干部集体调解,必要时请镇司法所人员参与和指导调解。

像这样的矛盾纠纷,姚磊化解了20多起,其中重大矛盾纠纷8起,群众满意率100%。这其中有的帮助贫困户减少了近万元损失,有的化解了多年积怨,有的及时帮助村民恢复了生产经营。同时,调解工作室还义务为本村以及全镇村民提供法律咨询和帮扶60多次,帮助挽回经济损失20多万元。

经过两年多的努力,转湘湖村调解工作取得良好效果,转湘湖村已实现到县、镇零上访,村内和谐、班子团结。

设立“种子讲堂”

种下乡村的未来

2018年8月的一个午后,姚磊看到微信中弹出的一条信息后愣住了。这是姚磊一直关注着的村里孤儿A同学的高中班主任发来的信息,“A同学开学不打算回来念书了”。短暂的停顿后,姚磊马上请与A同学有亲属关系的村干部给她打电话,问清原由并劝她回来读书,同时责成村妇女主任赶到县里A同学监护人家里,耐心做孩子的工作,经过几天的努力,孩子同意回来读书了,姚磊悬着的心也放下了。

少年强,则国强;而教育兴,则少年强。教育是乡村振兴的基础和关键。姚磊深知教育在乡村振兴中的重要作用,因此一到乡村他就特别关注村里孩子的教育问题,经过一个月的走访,他发现村里每年有一半的孩子没有读完高中就早早地中断学业外出打工。

“绝不能让一个孩子辍学!”为了解决这个问题,姚磊对村里孩子有无辍学情况进行了逐户摸底,在了解到村里3个孩子已经辍学或有辍学意愿时,他多次到家中与他们及家长(监护人)沟通,交流读书的体会和作用,到学校向班主任和校长了解辍学原因,与学生班主任建立长期联系,协调学校办理复学手续等。

为了使村里的教育工作常抓不懈,姚磊在村党支部提议建立党建+扶贫+助学工作方式,即由姚磊在内的4名支部委员分别对接村里的5个贫困户家庭的孩子(其中两个孩子辍学)和1个一般家庭的辍学孩子。姚磊连续多年帮扶的建档立卡贫困户复学学生已在2020年考入师范院校。为解决贫困学生学习的后顾之忧,他帮助4名学生申请帮扶资金1.8万元。

在暑假,姚磊还在村里设立“种子讲堂”,请村里在读大学生回村义务为村里的中小学生答疑解惑、交流成长见闻。姚磊说,设立“种子讲堂”,就是想在转湘湖村埋下一颗颗读书自强的种子,让孩子们具有走出乡村的能力,更具有回馈乡土、建设乡村的理想。

13年检察路,13年热血情。姚磊13年如一日,恪守“挥法律之利剑,持正义之天平;除人间之邪恶,守政法之圣洁”的誓言,把忠诚融进血脉,把人民放在心中,用崇高的信仰和质朴的情怀为检察事业和乡村振兴发展交上了一份让人民满意的答卷!